|

|

|

| Vita |

| Pubblicazioni |

| Prossimi eventi |

|

|

| Filosofia antica | |

| Mistica | |

| Sufismo | |

| Taoismo | |

| Vedanta | |

| Buddhismo | |

| Zen | |

| Filosofia Comparata | |

| Musica / Mistica | |

| Filosofia Critica | |

| Meditazione | |

| Alchimia | |

| Psiché | |

| Tantrismo | |

| Varia | |

|

| Mircea Eliade |

| Raimon Panikkar |

| S.Weil e C.Campo |

| René Guénon, ecc. |

| Elémire Zolla |

| G.I.Gurdjieff |

| Jiddu Krishnamurti |

| Rudolf Steiner |

| P. C. Bori |

| Silvano Agosti |

| Alcuni maestri |

Dell'interpretazione alchimica di alcune opere di Mastro Giorgio Andreoli (Fabrizio Tonna)

1 – Introduzione

Affrontare una simile ricerca non è semplicissimo, soprattutto quando si tratta di formulare ipotesi particolarmente delicate circa l’appartenenza di un noto artista come Mastro Giorgio Andreoli all’ambito dell’Alchimia tradizionale ovvero di quella scienza, poiché tale è aristotelicamente parlando, il cui oggetto principale non è la fabbricazione dell’oro, ma l’indagine intorno alla Causa Prima delle infinite metamorfosi del Creato, nei suoi tre regni suddiviso, e di cui quello minerale resta indubbiamente il più ricco d’infinito Mistero, che il Nostro Vasaio conosceva al fondo di un’esperienza diretta e sicuramente fruttuosa.

Non siamo storici e quindi non sarà attraverso l’indagine della critica letteraria o dell’esegesi razionalista che ci muoveremo; del resto già nella prima parte di questa "Ipotesi" il lettore avrà avuto occasione di incontrare quali abissali differenze caratterizzano l’Alchimia tradizionale dalla varie "scienze" occulte o pseudo-alchimie impregnate di teorie psicanalitiche o strutturalistiche. Il nostro interesse gravita intorno a questa figura di Mastro Vasaio e Decoratore eugubino del XVI secolo dal punto di vista dell’interpretazione di soggetti da lui scelti e più volte ricorrenti, nonché della tecnica propria che pone seducenti analogie tra l’Arte di Lustrare e l’Opera positiva al fuoco. Inevitabilmente il parallelo è più che evidente, come del resto no manca di ricordare la tavola XV dell’opera sapiente di Michael Maier (1) ove un abile vasaio confeziona sul tradizionale tornio, il proprio Vaso:

OPUS FIGULI, CONSISTENS IN SICCO & HUMIDO,

TE DOCEAT

"Che l’opera del Vasaio, composta di secco e umido,

ti insegni"

La frase, posta in esergo all’Epittema XV, non è casuale e racchiude in sé un punto capitale della pratica alchemica al riguardo della quale molti Adepti hanno taciuto, per dovere tradizionale, e che consiste nella metodologia di confezionamento del prezioso ricettacolo, adatto a ricevere il seme dei metalli, lo Zolfo segreto, pronto a sviluppare e manifestare tutta la propria virtù spirituale, in un caleidoscopico susseguirsi di colori e suoni di cui solo la Via Secca, via regale per eccellenza, è fedele dispensatrice. In accordo perfetto con la Cabala fonetica di cui già abbiamo più volte sperimentato la universale versatilità, e che basata sulle assonanze e le trasposizioni semantiche assume il carattere di una vera Lingua che supera le metodiche della semplice crittografia, possiamo osservare quanto il tornio del Vasaio, in francese tour, sia all’unisono con la tour, la TORRE, geroglifico del Mercurio dei Filosofi, materia reale, vero artigiano dell’Opera e potenzialmente pronto a compiere la rotazione ignea necessaria affinché si formi, alla superficie in perfetta fusione, la massa vetrosa del Vaso alchimico.

In effetti, non si tratta della conciliazione degli opposti di Junghiana memoria, né l’equilibrio tantrico delle tradizioni indù, ma di una vera materia, sicuramente ponderabile ed empiricamente osservabile che cade nell’ordine dei 5 sensi, ma che si proietta ben oltre nel suo contenuto sostanziale.

E’ certo che, tornando al nostro amato M° Giorgio Andreoli, dobbiamo molto al sapiente biografo Gian Girolamo Carli l’aver comunicato sintetiche notizie intorno all’opera del sapiente vasaio eugubino, in due lettere datate da Gubbio il 28 maggio e 14 giugno 1756 e indirizzate al Cardinale G. Stoppani (2).

Questi documenti essenziali rimasti fino a poco tempo fa nella forma manoscritta ci sono stati abilmente restituiti alle stampe dall’eccellente Ettore A. Sannipoli, per l’opera, sapientemente curata da Carola Fiocco e Gabriella Gherardi, Ceramiche Umbre dal Medioevo allo Storicismo… (3), alla quale rimandiamo il lettore certi che vi trovi materiale sufficiente per ogni approfondimento eventuale.

Per parte nostra aggiungeremo che l’aver scelto il Carli come punto di partenza non è poco pertinente, in quanto le sue conoscenze di retorica, teologia, morale, lettere greche, scienze fisiche e metafisica, nonché gli stretti rapporti d’amicizia con il Legato apostolico di Urbino e Ravenna (grande conoscitore dell’opera del Vasaio-alchimista Cipriano Piccolpassi – ne possedeva una copia manoscritta (4) ), sono a noi sufficienti e alquanto rivelativi per procedere su base sicura.

Il pezzo che subito ci ha colpiti, nella succinta descrizione inventariale del Carli, è il piatto osservato in casa Piccini:

"davanti sono da capo un bel Tempio all’antica, e più in distanza la veduta di una Città; in mezzo della verdura, e di tre vaghe donne in piedi, sotto alle quali è scritto: ARTEMISIA. CHAMILLA. LIVIA; da destra è in distanza un bel pastorello, che pasce il gregge, da sinistra un Fiume, che ne’ fiori del Cornucopia tra i colori di rosso e oro; da piedi son sassi, e l’acqua del Fiume che scorre…" (5)

ARTEMISIA. CHAMILLA. LIVIA! E’ certo che lo studioso neofita della Scienza alchimica non mancherà di anagrammare i tre nomi, esattamente in linea con il contesto simbolico nel quale le tre fanciulle sono inserite, per ottenere ALCHIMIA MISTERIA VILLA, ovvero La misteriosa città è l’Alchimia. Del resto queste tre creature immerse nella verzura della campagna – simbolo della forza vegetativa dello Spirito – non mancano di rappresentare i 3 stadi di una stessa materia, tutta pronta a tingersi del purpureo tesoro, dispensatrice dell’oro spirituale ed etereo, contenuto nella Cornucopia; questo fenomeno così ricco nel suo dinamismo interiore necessita del duplice apporto mercuriale e igneo delle Acque, siano esse superiori che inferiori, rappresentate dal Fiume che solca il territorio. Questi tre stadi, chimicamente stabili e il cui risultato è un corpo sconosciuto all’empirismo moderno, sono chimicamente espressi dai nomi stessi delle fanciulle, la cui derivazione ellenica non lascia dubbi, ma nella cui esplicitazione non ci immergiamo se non accennando il simbolismo di potenza e rimandando alla lettura dei due Fulcanelli (6) per ulteriori approfondimenti.

La prima, ARTEMISIA, deriva dal greco

άρτέμων, l’artimone o vela maggiore che si inalbera sulla poppa; essa gioca cabalisticamente con άρτεμήϚ, vegeto, sano, forte e arthos (c.g.), amicizia, accordo, congiunzione.La seconda è CHAMILLA che, così scritta, è scomponibile in

Χα, che al dire di Fulcanelli ci riporta allo Spirito, e μέλλω, stare per, ma anche volere; ricordiamo che μέλλω, è omofono di μέλω, stare a cuore, essere in pregio, essere oggetto di cura, che gioca cabalisticamente con μήλον, indicante una mela ma anche la mammella.La terza, LIVIA, proviene da

λύω, sciogliere, allentare, dissolvere.Ancora il dotto biografo non manca di segnalare al Cardinale Stoppani un Piatto singolarmente grande, al mezzo del quale troneggia "un Grifo, in giro poi alcune lettere Gotiche in cifra…" che non sono altro "che il principio dell’Evangelo di Giovanni"; l’opera è segnalata tra le "Pitture di Autori a me incogniti", insieme ad altri soggetti mitologici di indubbia origine alchimica che qui raggruppiamo fedelmente:

"Il Signor Marchese Carlo Zeccadori ha 2. Piatti compagni, ed altro più piccolo, tutti e tre della stessa mano, di una maniera assai grandiosa, e di ottimo disegno. Nel 1° è la nascita di Adone raccolto da 7. Ninfe, e di dietro è scritto in turchino: Mirra in Albero. 1533. Nel secondo sono le Baccanti, che hanno gettato la testa di Orfeo nel fiume Ebro. Nel terzo è Latona, che fa convertire gli uomini in rane, e dietro è in turchino: La Dea Latona". (7)

E’ poi ancora descritto il soggetto di "Ascolapio che resuscita i Morti, e sotto l’iscrizione è la seguente cifra ",

nonché un altro piattello di M° Giorgio nel quale si legge: 1519. – S.P.Q.R. – COL TEMPO SPESO PENSA. EL. FINE, con chiara allusione alla Pietra filosofale, risultato faticoso i cui meriti non si situano sul piano umano bensì nel Dono di Dio.

Accompagneremo il lettore attraverso questo Pellegrinaggio alchemico per mezzo di alcune opere ricche di seducenti analogie, cercando per quanto ci è permesso di trasmettere chiarezza circa il significato e la giusta collocazione del simbolo; pertanto chiediamo fin d’ora scusa al lettore che si troverà d’innanzi ad un linguaggio particolarmente complesso, ma l’Alchimia non è scienza d’Accademia e quindi è retta da categorie che trascendono l’umano. In questa nostra esegesi ci limiteremo alla ermeneutica dei simboli e dei miti rappresentati in riferimento diretto con l’Arte del crogiolo nella speranza di donare una lettura di il più possibile sintetica, completa e accessibile.

Note all'Introduzione

M. Maier, Atalanta Fugies, hoc est Emblemata nova de Secretis Naturae chymica…, Oppenheimij, ex Typographia Hieronjmi Galleri, Sculptibus Joh. Theodori de Buy, MDCXVIII

G.G. Carli, "Sulle pitture in Majolica del Ducato d’Urbino e specialmente di Gubbio". (1756) collocazione C. VII. 1, G.G. Carli, Miscellanea, fasc. 6.

Litografie Artistiche Faentine, Faenza 1959, vol. 5 p. II. Trattasi del catalogo generale delle raccolte voluto dal Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza.

op. cit.

G.G. Carli, op. cit.

Fulcanelli, Les Demeures Philosophales et le symbolisme hermetique dans ses rapports avec l’Art sacré et l’esoterisme du Grand Oeuvre, 2 voll., J.J. Pauvert ed., Paris 1979.

Fulcanelli, Le Mystére des Cathédrales et l’interpretation ésotérique des Symboles Hermétiques du Grand Oeuvre, J.J. Pauvert, Paris 1979.

G.G. Carli, op. cit.

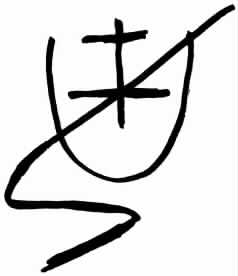

2 – Del monogramma alchimico di M° Giorgio Andreoli

Più che di un monogramma sarebbe lecito parlare di una marca distintiva, un segno ricognitivo che non sempre indica il solo nome dell’Artista cinquecentesco.

Non ci dilungheremo sulla storia e l’origine delle Marche degli artigiani ceramisti. Orafi, tipografi o vetrai ma non mancheremo di affermare quanto esse si pongano, nel loro simbolismo complessivo, in analogia con i segni che la vecchia spagiria ereditò dall’antica Alchimia. Il segno distintivo,

τό έπίσημον, ha sempre significato presso i greci, sia come sostantivo sia nella funzione verbale corrispondente. L’atto proprio di suggellare per dare, insignire, una certa importanza. Intransitivamente il verbo έπισημαίνω è mostrarsi, manifestarsi ovvero svelarsi da una situazione di nascondimento.Ora

έπίσημον gioca foneticamente con έπισιμόω, muovere in direzione di, penetrare, tutte azioni e caratteristiche del Mercurio dei filosofi, il vero Artigiano dell’Opera filosofale che appare sempre suggellato dalla caratteristica stella, marca distintiva originale della cristallizzazione lenta e raggiata operata dallo spirito fin dalle profondità della materia.Sicuramente questo processo, e i materiali canonici messi in opera per la sua positiva realizzazione, ha voluto raffigurare, M° Giorgio Andreoli, in uno dei piatti del servizio famoso, datato tra il 1524 e il 1525, conservato al British Museum di Londra e che Carola Fiocco e Gabriella Gherardi ci restituiscono in una bella fotografia, ahimè! priva dei colori meravigliosi dei Lustri d’iride:

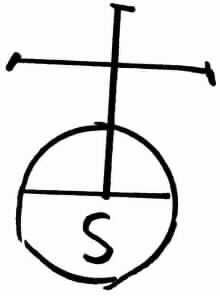

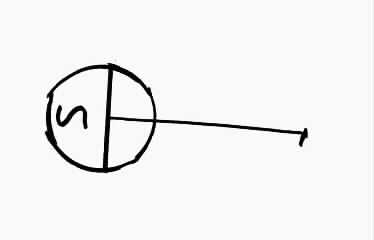

"A trofei è decorato un servizio famoso, datato "1524" e "1525" in gran parte nel British Museum di Londra, che reca sul retro un segno di proprietà formato da un tondo suddiviso in tre parti entro cui è tracciata la lettera "S" sormontata dalla croce di S. Andrea". (1)

Benché esso sia stato interpretato dal Bonini come iniziale di Salimbene, fratello di Giorgio, e dalle autrici Fiocco e Gherardi come una committenza della famiglia Saracinelli di Orvieto, noi vi vediamo qualcosa di decisamente superiore; un simbolo che sintetizza in sé profondi significati e analogie tutt’altro che casuali.

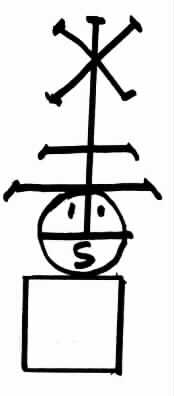

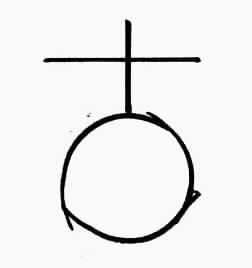

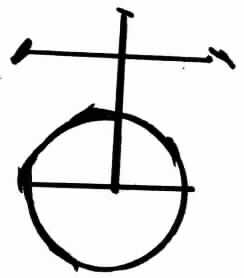

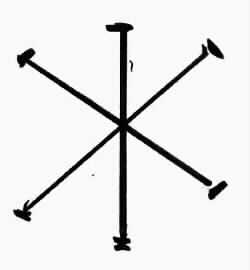

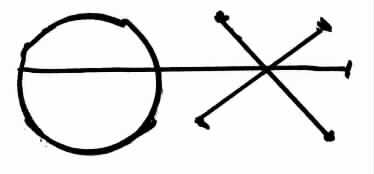

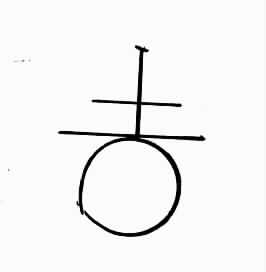

Come il lettore potrà osservare dall’immagine del piatto esemplare che le autrici ci hanno trasmesso, il simbolo distintivo non appare unicamente sul retro, ma altresì troneggia, sul fondo bordato d’oro, al di sopra di un’ara, o meglio di una pietra cubica, il tutto formante una specie di stele in ricordo di un evento particolare; davanti all’ara, un putto dalle ali bianche, probabilmente in atto di adorazione sembra tenere fisso lo sguardo verso il motivo esaraggiato formato dall’asta verticale e dalla croce di St. Andrea. Un particolare interessante è che questo simbolo è variato sul retro degli altri piatti del servizio, mancando delle due linee orizzontali, la maggiore e la minore, sormontanti la sfera; in più il putto è in piedi, sulla terra arida del paesaggio sotto i raggi cocenti dell’astro diurno che sembra fare capolino dall’estremità sinistra del fondo dorato. Ma passiamo a spezzettare il simbolo, identificando innanzitutto l’ara con il geroglifico della Materia prima degli Alchimisti; se tra i nostri lettori vi è qualche neofita o ancora qualche filosofo sperimentato, non mancherà di ricordare, dal Fulcanelli, la capitale differenza tra l’una e l’altra materia dell’opera a seconda che l’aggettivo segua o preceda il sostantivo (2). Effettivamente entrambe sono qui rappresentate, prima e dopo l’opera di purificazione, come stadi diversi di un unico universale apparentemente insignificante ma ricco di inestimabili tesori. Stilizzando il simbolo e osservandolo da vicino non si può non rimanere sbalorditi:

Partiamo dal fondo e constatiamo che la prima materia, il minerale bruto scartato dai costruttori come vile ed inutile, e qui rappresentato dal cerchio sormontato dalla croce minore è stata opportunamente squadrata attraverso una vera e propria

purgazione dalla ganga silicea impregnante. Essa tuttavia è ancora disturbata dalla zolfo minerale coagulante che non devesi confondere con lo zolfo dei filosofi o anima del metallo di cui questa sarà il ricettacolo e la matrice successiva. L’operazione delicata, che va sotto il nome di separazione è tributaria del preziosissimo mercurio dei filosofi materia sottile, umida e volatile,

primo solvente della Grande Opera e vero artigiano capace di rendere affilato il ferro, ovvero di estrarre e coagulare l’anima dei metalli nutrendola della propria virtù umida e carica di vibrazioni superiori.

Vera e propria acqua secca che non bagna le mani, questa materia d’aspetto metallico, sconosciuta alla chimica empirica e orgogliosamente parallela, è altresì la Madre e il Mare (nella lingua francese l’assonanza fonetica è più evidente) dei filosofi, dea matrice nella quale o nel quale (a seconda che si scelga l’una o l’altra analogia) dimora l’embrione sulfureo e igneo, il piccolo pesce solubile dell’opera alchimica.

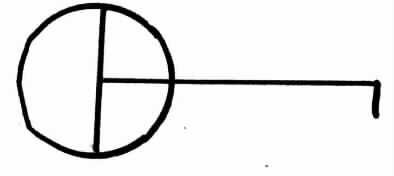

In perfetta sintesi solfo-mercuriale, igneo-umida, non ancora stabilizzata nel Mercurio filosofale esaltato e perfezionato nella sua essenza è rappresentata da quella parte del simbolo che qui raffiguriamo e che non manca di avvicinarsi e rivelare il duplice risultato sovrapposto nella via secca e precipitato nella via umida, al termine della Prima Opera:

Non entreremo in questo particolare segreto della Grande Opera, tuttavia segnaliamo che questa commistione perfetta e la relativa gestazione appartengono al dominio della IIa Opera, così come le Aquile o Sublimazioni, necessarie affinché lo zolfo dei filosofi sia estratto, esaltato, coagulato dalla terra Adamica opportunamente estratte dal caput mortuum.

Affinché questo si compia è necessario l’apporto di un sale preziosissimo, impregnati di spirito universale e dalla vibrazione idrotellurica dispensata, attraverso l’attività magnetica del magma sotterraneo dell’ahimè! malato pianeta. Questo sale, di segreta composizione e rispondente al nome di Vetriolo filosofico è (il lettore lo ha già visto nella nostra prefazione) un vetro, uno smalto verde su cui ritorneremo forse con l’interpretazione dei miti e delle allegorie trasmesseci dall’Andreoli nei suoi mirabili piatti. Ergo non è da confondersi con il vetriolo spagirico o solfato di ferro o, ancora, copparosa del commercio: non solo il simbolo è di suo diverso,

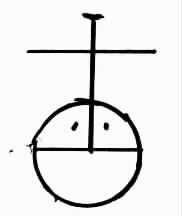

ma altresì la struttura e la composizione chimica, della quale tuttavia non parleremo per rispetto alla Tradizione. Accenneremo però che sulla prima Opera sono due i sali che entrano in gioco, o meglio un sale doppio come risultato dell’aggiunta ana di sali differenti che M° Giorgio ha voluto indicare caritatevolmente con i punti situati da ambo i lati dell’emisfero superiore:

Benché il simbolo appaia indecifrabile nella sua totalità, abbiamo visto invece quanto è chiaro e abbondante di indicazioni pratiche; come ad esempio la struttura esaraggiata che sormonta il tutto e che ci segnala tanto il sale (o meglio uno dei due sali), tanto la marca distintiva, il sigillo, la stella esagrammica che appare alla superficie del lingotto mercuriale e di cui abbiamo accennato all’inizio di questa interpretazione:

Geroglifico del sale d’armonia esso può essere associato a parte della sfera rivelando altresì la caratteristica della matrice salina, materiale, strutturale che porta in sé la vibrazione spirituale e celeste

pronta per essere comunicata alla massa mercuriale e apparire come tessitura stellata alla suddetta superficie. Questo è il tornio, come abbiamo accennato nella prefazione alla superficie del quale è formato il vaso dei filosofi costituito dalla sua materia fisico-chimica dal prezioso smalto verde.

Ricordiamo altresì che quest’ultimo è il solo capace di stimolare l’attrazione tra il solfo sottostante e dimorante nella terra Adamica e la massa mercuriale che ne diverrà matrice, e inoltre è la sola rete capace di contenere il piccolo pesce sulfureo e solubile.

Questa potenza d’attrazione è già in parte espressa dal putto adorante le cui ali bianche indicano non solo la virtù volatile del mercurio dei filosofi (così come i piedi in terra arida ne indicano la capacità di acquisire virtù ignea e fissa) a anche e soprattutto la capacità di tingere e cedere la propria quintessenza, nonché rivestirsi di molteplici colori proprij della cottura finale. E’ un vero peccato non aver avuto un’immagine a viva tinta di questo stupendo piatto, sicuramente la descrizione sarebbe stata più copiosa. Tuttavia terminiamo con un ultimo particolare e ricordando, cioè, che finché la perfetta liquazione delle materie canoniche si realizzi e i sali possano penetrare in modo armonico e fluido è necessario che la massa impiegata sia finemente triturata e ridotta in una polvere impalpabile

che subirà un ritorno alla condizione vitale della miniera attraverso un’oculata assazione il cui scopo principale è quello di risvegliare l’assopita attività del fuoco interno e segreto, che la brusca separazione dall’habitat naturale ha causato.

Questa non è la sola marca di M° Giorgio Andreoli che racchiude un senso alchemico, altre che qui non abbiamo il tempo di descrivere sono altrettanto significative e ricche di tesori. Se Dio lo vorrà ritorneremo su questo aspetto non solo integrante dal punto di vista alchimico, ma anche misterioso dal lato eminentemente artistico.

Note al Paragrafo 2

Carola Fiocco – Gabriella Gherardi, Ceramiche Umbre dal Medioevo alla Storicismo, vol. 5 p.II del catalogo Generale della raccolte del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, 5 voll. già pubblicati, Litografie Artistiche Faentine, Faenza 1989.

Cf. Fulcanelli, Demeures… op. cit.

3 – "Il Bagno di Diana" e le Purificazioni Mercuriali.

L’opera che sottoponiamo al lettore è la riproduzione assolutamente fedele, nei colori e nelle forme, del piatto firmato da M° Giorgio Andreoli il 6 aprile 1525 e attualmente conservato tra i pezzi della Wallace Collection. L’oggetto, in Maiolica misura un diametro di 37,5 cm. e misura 2,8 cm. di altezza e fu effettuato a Gualdo Tadino verosimilmente intorno al 1928. Ci spiace molto non aver reperito un’immagine dell’originale dell’Andreoli e quindi ci è impossibile ogni positivo confronto; tuttavia fidandoci delle autrici dell’opera "Ceramiche Umbre dal Medioevo allo Storicismo", ed essendo unicamente interessati, nell’ambito di questo studio, ad un’interpretazione alchimica del mito e del simbolismo, daremmo immediatamente di seguito la descrizione così come si propone nel succitato catalogo. (*)

"Il centro, entro un fondo circondato da ovoli e perle, quattordici ninfe si bagnano in una fonte, su sfondo di paesaggio; fra di esse è riconoscibile il gruppo delle Tre Grazie. Tutt’intorno, fascia a grottesche e trofei, filettature, teoria di motivi a forma di "S", cordonature. Nel retro, sotto la base, è la scritta corsiva, che ripete quella dell’originale, "Mastro Giorgio da Ugubio. 6 aprile 1525" e la firma "Prof. A. Santarelli". Colori: blu, verde, nero, giallo, lustro dorato, lustro rosso. Impasto rosato intenso". (1)

Il Bagno di Diana è strettamente legato al mito di Atteone trasformato in un cervo, tuttavia è interessante non fermarsi ad una descrizione puramente mitologica, in quanto l’occasione (?) fornisce seducenti analogie. Il mito narra della castissima Diana -

ΑϱτεμήϚ – che innamorata della caccia e sempre seguita da uno stuolo di Ninfe decide un giorno di bagnarsi con esse, presso un lago che qui è singolarmente rappresentato da una interessante piscina. Atteone attratto dalla casta nudità della dea si avvicina a nuoto in modo a dir poco temerario ed ella lo trasforma prontamente in un cervo che morirà dilaniato da propri cani che non lo riconosceranno. Ma la cosa più singolare è che questo personaggio non appare sulla scena del nostro piatto, così come la stessa Diana, sempre accompagnata nell’iconografia dai suoi ermetici attributi. Né il crescente lunare, né l’arco e la faretra, né le alchimiche Colombe sembrano comparire nell'insieme: ch’ella sia la fanciulla di sinistra, voltata di schiena, con i capelli parzialmente raccolti intenta a togliersi la tunica stranamente ocellata?Oppure si tratterebbe dell’altra fanciulla , quella seduta sempre a sinistra con la testa girata in prossimità degli alberi e il corpo semi-coperto dal drappo purpureo?

In entrambi i casi i dati sono veramente pochi per poter formulare un’ipotesi il più possibile certa; inoltre la presenza delle Tre Grazie sembra presentarci una scena del tutto diversa da quella che il titolo dell’opera lascerebbe presagire.

Noi crediamo che, se l’originale non appare a favore del mito, la figlia della Principessa Latona sia rappresentata soltanto

In secondo piano e che, al contrario, si voglia far luce su un punto capitale dell’Opera al forno che va ben oltre il procedimento tecnico delle Purificazioni cui abbiamo accennato velatamente nello studio della marca alchimica di M° Giorgio.

Il sapiente Jean Greter definisce Diana – Artemide (la nostra belle d’Argent) come la Regina delle Onde – REGINA UNDARUM (2), appellativo straordinario e assolutamente appropriato che rivela le virtù ormai acquisite del nostro Mercurio dei Saggi.

La sue eterna verginità, unita alla casta nudità dell’immagine indica senza ambagi il grado di eccellente purezza ormai raggiunto dal prezioso solvente filosofico, grazie alla triplice irradiazione attraverso il nitro celeste dispensatore e unico portatore della nitrazione universale.

Quest’ultima è rappresentata in modo eccellente dal complesso delle 14 Ninfe che ci riportano alla fanciulla ideale di Cyliani (3) uscita dalla quercia per donargli il liquido capace di aprire la serratura del tempio: Ella, insieme ad importanti segnalazioni, gli rivela essere di essenza celeste e lo esorta a considerarla quale una deiezione della Stella Polare. Dietro l’abile velo dell’allegoria, l’alchimista autore dell’Hermès Devoilé – ERMETE SVELATO. Comunica un punto capitale dell’Opera che ben duecentonovantuno anni prima M° Giorgio Andreoli aveva citato e trasposto abilmente nella decorazione in oggetto. Il numero delle Ninfe è assolutamente rivelatore, formato com’è da due volte sette, espressione di pienezza e perfezione, costanza ed equilibrio realizzate in seno alle onde senza le quali non vi sarebbe elaborazione realmente filosofica. Questa comunicazione del fluido cosmico è una emissione costante e controllata, un vero dinamismo raggiante, corporificata in un liquido reale e ponderabile, il cui substrato è acquoso e il cui nome risponde a Rugiada dei Saggi (dalla canonicità indiscussa).

È infatti attraverso questo fluido prezioso, o meglio attraverso il preziosissimo sale che se ne estrae e nel quale è realmente corporificata l’emissione celeste, che il nostro Mercurio dei Filosofi è estratto e purificato. La virtù ignea del fuoco segreto penetra nelle interiorità intime della struttura agendo a livello del nucleo centrale e comunicando una forza metamorfosizzante e vegetativa, quella stessa evocata dall’abbondante colore verde che tinge non solo la verzura della foresta ma altresì l’acqua dell’affollato Bagno di Diana. Certamente! Proprio da quella forza chimica e trasformante originano le Acque in secco alle quali si formerà l’embrione metallico raggiante del suo splendore luminoso. Che esse siano riferite all’apporto costante del fluido universale, o alla vibrazione magnetica del magma centrale di cui il magnetismo terrestre non è che pallido riflesso, la sostanza, o intima essenza che la rilega è una sola e ad un tempo trascendente e immanente, materiale e spirituale. Essa è ben espressa dalle teste ricciolute unite dai festoni che riversano il fluido prezioso nella vasca sottostante. Questo meccanismo eminentemente evocatore non manca di essere riproposto dalla treccia di motivi a forma di "S", con una chiara allusione al nocciolo sulfureo e al riflusso delle onde mercuriali; tuttavia ci è stato comunicato che nell’originale conservato al Victoria and Albert Museum di Londra questo particolare è assente, così come l’ocellatura sul velo sollevato dalla ninfa voltata di schiena sulla sinistra dell’immagine, particolare sul quale non ci fermeremo nel timore di rivelare un punto importante della pratica alchemica, ma che consideriamo una forzatura non solo decorativa. Inevitabilmente, in virtù di questa comunicazione d’etere cosmico il Mercurio dei filosofi è ormai carico della grandezza – MAGNITUDO, della luce spirituale ed è pronto a cederla nel bellissimo smalto verde di cui le acque della piscina sono un annuncio favorevole: come queste infatti rendono ricco il Bagno di Diana, così il sale vitriolico assimila la vibrazione ignea contenuta nel bagno mercuriale e si carica di ogni potenzialità vegetativa. Questa casta unione che muove la massa nel profondo dell’essenza è molto ben espressa dalla decorazione che circonda il tondo, ove OVOLI e PERLE si alternano in un gioco simmetrico armonioso. Se il prezioso frutto della materia madreperlacea è chiara prefigurazione della nostra Belle d’Argent (nell’originale di M° Giorgio paiono puntate nel mezzo, con chiara allusione alla possibilità di accogliere il Sole dei Saggi), a maggior ragione gli OVULI assumono una duplice valenza simbolica: da un lato la materia costitutiva, dall’altro lo scopo del nostro uovo filosofico, sul quale sicuramente torneremo. Per ora ci basti sapere che OVOLO indica spesso nel gergo botanico la gemma dell’ulivo, il quale nella sua etimologia francese rivela il gioco cabalistico del vetriolo filosofico.

OLIVIER – OIL VERT

Quest’olio verde, o olio di vetro – VITRI OLEUM è sede dell’oro celeste e prezioso, vero oro degli Alchimisti, dispensatore di tutta l’energia attrattiva necessaria e della virtù coagulante e ritenente dello spirito (L’OR Y EST). Grazie a questo apporto quintessenziale il nostro Leone Verde potrà convertirsi in Leone Rosso, impegnandosi della fisicità specifica dell’anima dei metalli: gli angioletti dalle ali rosse posti appena sopra i festoni, tra le teste riversanti, non indicano altro che questa volatilità capace di fissarsi definitivamente in un corpo nuovo la cui struttura è assolutamente trasformata.

Come la casta Diana degli Adepti è capace di rivestirsi dell’Iride multicolore della vibrazione cromatica, così, in seno all’uovo, lo zolfo dei filosofi non smetterà di irradiare alla sostanza stessa dal suo ricettacolo la gamma sonora della via Regale pere eccellenza che si vuole a giusto titolo SECCA! Concluderemo ricordando che l’identificazione del ricettacolo appropriato si situa al livello di una corrispondenza tutt’altro che casuale. Il Bosco raffigurato dall’Andreoli e riprodotto a Gualdo Tadino rivela ad un tempo la fonte e l’utilizzo del prezioso sale raccolto al termine della Prima Opera: Bosco in francese è bois, con l’ulteriore accezione di legno, corna di cervo, e dell’insieme di alcuni strumenti a fiato quali l’oboe (hautbois), il clarinetto, ecc. Il carattere legnoso ci riporta immediatamente alla vecchia quercia cava di N. Flamel (4) dispensatrice del prezioso materiale di partenza, mentre l’arte di musica è intimamente collegata alla facoltà propria del nostro vaso di impregnarsi della scala cromatica dello spirito. Ancora bois è omofono di boîte, che indica una scatola o comunque un oggetto atto a contenere, il quale gioca cabalisticamante con boitte, esca, con chiara allusione all’azione di pescare di trarre dall’acqua un piccolo pesce.

Note al Paragrafo 3

Carola Fiocco – Gabriella Gherardi, op. cit.

Citato in nota da E. Canseliet, L’alchimie et son Livre Muet (MUTUS LIBER) réimpression intégrale de léedition originale de la Rochelle, 1677. Introduction et commentaires par E. Canseliet F.H.C. disciple de Fulcanelli, J.J. Pauvert, Paris 1973

Cyliani, Hermès Dévoilé, dedié à la Posterité, Paris, imprimerie de F. Locquin, 16, Rue Notre-Dame-des-Victoires, 1832. Cf. anche la 2a edizione del 1915 della Maison Chacornac, come la terza e la quarta delle ed. Traditionelles.

N. Flamel, Le livre des Figures Hieroglyphiques, le Sommaire Philosophique suivi de Le Désir Désiré, textes revus sur les éditions anciennes et suivis d’un glossaire et de notes bibliographiques por N. Préaud, S.P.G.P. Descoël , Paris 1971

(*) Segnaliamo al lettore di essere ora in possesso dell’immagine originale, ma purtroppo priva di colori.

4 – La nascita di Esculapio e l'enigma del Sole dei Saggi

Presso il Museo Boymans van Beuningen di Rotterdam è conservato uno stupendo piatto realizzato nella bottega dell’Andreoli e dipinto dall’abile Francesco Urbini intorno al 1534; sul retro, circondato da quattro girali, il titolo dell’opera, ricca di seducenti analogie con l’Opera al forno:

"DEL PARLAMETO DEL CORVO E DI LA

CORNACCHIA & COMO NAQUE ESQULAPIO

NEL – ii – LIBRO ƀ OVIDIO

T GUBIO"

La scena si presenta qui in perfetta conformità con quando Ovidio dona nelle sue alchemiche Metamorfosi, benché alcuni particolari siano stati elaborati per rimarcare il senso ermetico del mito che si situa perfettamente al livello della seconda Opera e rappresenta un punto di capitale importanza attorno al quale i più sapienti adepti hanno taciuto o comunque "sussurrato" dietro la più complessa allegoria. Ma passiamo alla descrizione del nostro insieme: su un lato riccamente decorato, una donna, probabilmente la Ninfa Coronis, riposa seminuda ormai priva di vita. Ella porta i capelli dorati raccolti parzialmente dietro la nuca e abbandonati sull’abbondante cuscino, mentre al collo vi è una collana di rosso corallo che sembra a tutta prima essere una semplice soluzione decorativa.

Il parto pare ancora più interessante, che vede Mercurio, vestito di una corona blu alle cui spalle sono situate due teste di leone rosse e frange verdi che completano il tutto, intento ad estrarre un infante dal ventre squarciato della fanciulla defunta: alla scena assiste sbalordito un putto dalle ali rossastre, portante una spada nera indubbiamente evocatrice dell’agente igneo e penetrante di tutte le metamorfosi alchimiche. La scena si completa poi con un albero simile ad una quercia sui rami della quale sono appollaiati un corvo e una cornacchia che paiono intenti a dialogare animatamente; un lussuoso palazzo dalla porta del quale sbuca una torcia infuocata, l’arco e la faretra appoggiati in X contro il muretto che delimita lo spazio della vicenda dal resto dell’insieme e infine il paesaggio marino evocatore dell’umidità mercuriale.

Ma prima di passare all’interpretazione propria del simbolismo e del mito, vediamo cosa pensa a questo proposito il sapiente benedettino Dom Antoine – Joseph Pernety che nel suo indispensabile Dizionario – DICTIONNAIRE, si esprime con queste parole:

"ESCULAPE. Fil d’Apollon et de la Nymphe Coronis, fille du Roi Phlegyas, fut tiré par Nerame du ventre de sa Mere aprés qu’elle eut été duée par Diane, et consumée sur le bûcher où elle avit été mise. Il fut nourri par Trigone, et élevé par le Cantaure Chiron, qui lui apprit la Médicine dans una perfection si grande, qui par son moyen la Table dit qu’il resuscite Hyppolite dévoré par se propres chevaux (…). C’est purquai les Alchymistes prétendent che toute son histoire fabuleye n’est qu’un allégorie des operations et de la Matiere de la Médicine universelle. Sa naussance seule suffirait pour le pouver; car il est dit qu’il fut tiré des ceudres de sa mère par Mercure, et que la Pere de Coronis s’appellait Phlegie, du grec Phlegein, en français Brûler". (1)

Caritatevolmente l’autore del Dizionario Ermetico segnala il fenomeno straordinario che si verifica con l’aiuto del fuoco, tanto esterno quanto interno, al termine della seconda Opera secca : ovvero la lenta coagulazione della nostra Remora o Sole dei Saggi tanto ricercato quanto straordinariamente ricco di tesori illuminanti.

Del resto, nel pieno rispetto della Lingua Solare, il lettore potrà osservare quanto il nome della Ninfa Coronis sia vicino a κορώνη che indica una cornacchia come l’anello della porta e ancora l’estremità ricurva dell’arco. Ora, secondo Ovidio il corvo di Apollo, inizialmente una cornacchia bianco-argentea, diventa nera come punizione per aver riferito al dio l’infedeltà della Ninfa. Nella nostra decorazione l’analogia è ancora più sbalorditiva poiché la cornacchia situata sulla destra rispetto al corvo è di colore azzurro e non manca di evocare il Mercurio dei Saggi di cui la vecchia quercia è abbondante dispensatrice. Il loro dialogo inoltre, indica senza ambagi la necessità della perfetta conoscenza della Lingua degli Uccelli, l’unica capace di farci comprendere l’intricato simbolismo dei filosofi ermetici.

Procedendo nella nostra interpretazione notiamo che κορώνη ha la stessa radice di κορακϊνοϚ che oltre a un giovane corvo, indica un piccolo pesce di tipo particolare.

ΚορακϊνοϚ

fu fatto da κόραξ, il corvo, per l’appunto, il quale si avvicina molto a κόρη, una vergine, una fanciulla, ma anche la pupilla dell’occhio. Ma κόραξ sembra meglio espresso nella sua quasi-omofonia con κόρυϚ , elmo che richiama l’analogia con il casco di Naste, ben conosciuto dai filosofi e su cui l’Adepto Fulcanelli dissertò copiosamente lungo tutte e due le sue opere (2). ΚόρυϚ è poi perfettamente associabile a κορυϕή, il sommo del capo, ma anche il capo, la testa, nonché il vertice, la cima e metamorficamente la cosa principale. Se vogliamo andare oltre nella rivelazione, nel momento in cui prendiamo κόρη e trasponiamo ο in η otteniamo κηρό , una radice che indica affinità con la cera (κηρόϚ ). Ora, κηρός è omofono dell’attico contratto κέρως che, come κέρας indica un corno e specificamente questo materiale applicato per la fabbricazione degli archi, ma anche una cima, una punta, una vetta; a sua volta κέρως è omofono con κήρος, contrazione di κέαρ, animo, cuore. Eccoci quindi, dunque, ad identificare l’esatta collocazione della Ninfa Coronis: raccogliendo quanto stabilito possiamo asserire che se il corvo (κόραξ) è spesso simbolo della putrefazione e si ritrova sempre associato al coloro nero, allora l’analogia con il CAPUT MORTUUM è assolutamente certa. La testa di morto degli alchimisti, in effetti, è realmente la cosa principale (κορυϕή), in quanto in essa dimora un duplice dono d’importanza capitale. Del resto questo caos polverulento e nero, la cui struttura appare compatta ma estremamente fissa, nasce già dall’incontro della vergine universale con l’agente igneo e penetrante che gli alchimisti hanno sempre velato con il loro Marte, guerriero favoloso contrassegnato dall’elmo omonimo (κόρυϚ). Egli, armato della sua spada dirompente penetra nell’interno della struttura intima della materia, la apre e le comunica tutta la sua forza magnetica e spirituale, permette alla fontana di acqua viva di zampillare il Mercurio dei Saggi (raffigurato da Francesco Urbini per mezzo della κορώνη azzurrina posta sulla destra della quercia), pronto a tingere in futuro la propria volatilità della ignea virtù dello zolfo. Ora, affinché si comprenda la portata di questo fenomeno è bene sapere che tale spada, in latino ENSIS, è la stessa che appone il Sigillo di Ermete – SIGILLUM HERMETIS, e che esprime nel simbolismo, la potenza d’azione del sale, spesso associata alla bilancia con la reale analogia ai pesi dell’arte e ai pesi di natura.Ricordiamo tuttavia che un segno preannunciatore dell’accordo di perfetto equilibrio tra queste due entità è una certa striatura violetta che appare sulla massa del CAPUT ormai staccato dal lingotto mercuriale ; questa è la stessa prefigurata dal mondo che copre le gambe alla madre di Esculapio, che risulta appunto di un rosa violaceo e segnala che il risultato è secondo i canoni filosofici, dimorando in esso la cenere preziosa nel quale è racchiuso il solfo dei Saggi.. Inoltre, il nostro putto dalle ali rosse, soggetto già incontrato nel contesto diverso del Bagno di Diana e prefigurante il proprio volatile divenuto fisso, porta al proprio fianco una spada nera in perfetta analogia con quanto detto finora. Egli appare sbalordito per la nascita del Dio della Medicina, la Medicina Universale s’intende, poiché è ben conscia di cosa si nasconde nell’arma ch’egli porta al fianco. La Lingua Dolore può ancora aiutarci segnalando che ENSIS, ferro di spada, gladio, combattimento è vicino a ENS che è la sua stessa radice e che indica l’essere, l’oggetto, l’ente chimico-fisico responsabile delle infinite trasformazioni alchimiche ; ora, gladio è in francese GLAIVE quasi omofono con il vecchio francese GLAIE, fango, la cui etimologia è decisamente ellenica,

γλοιός, con il significato di umore viscoso – fango, tutto in analogia con il caput, la feccia della prima Opera. Benché vile e disprezzabile, questa materia fuligginosa e nera contiene in sé un tesoro dal valore inestimabile che viene annunciato già molto bene dalla decorazione del letto di Coronis : i pesci dorati su fondo nero sono il geroglifico parlante del Solfo dei Filosofi, la preziosissima pastina di ritorno originata dalle sublimazioni alchemiche, vera anima del metallo che il mascherone centrale dai lineamenti umani, indica essere la parte più pura del metallo, almeno in questo stato strutturale. Se dunque per lo choc chimico-fisico del ferro, il Dragone mercuriale vomita le sue fiamme, alo stesso modo le Sublimazioni ben diverse dalle omonime della chimica classica, cederanno il piccolo pesce particolare (κορακίνοϚ), vero cuore e motore della Grande Opera (κέαρ – κήρος) nel quale dimora il fuoco segreto responsabile della segreta metamorfosi che l’Urbini ha voluto fissare nella torcia ardente che sbuca dall’edificio.Affinché, tuttavia, questa estrazione lenta e delicata si verifichi positivamente e il delizioso risultato non vada perso, è necessario l’apporto costante delle onde, insieme all’indispensabile magnete e l’altrettanto insostituibile vaglio.

È qui infatti un punto segretissimo della pratica al forno che implica non solamente il possesso e la conoscenza dei materiali appropriati, ma altresì la destrezza di mano richiesta.

Se nel caput il tesoro è duplice è perché un prezioso dono è utile all’estrazione dell’altro: l’alchimista giunto a questo punto trae dinanzi a sé la calamita necessaria all’attrazione della minuscola remora e la massa mercuriale, vera levatrice dell’Opera capace ad un tempo di formare in sé e dare alla luce l’embrione universale; a questo insieme non manca la preziosissima terra adamica, la bionda Coronis dalla quale presto Mercurio estrarrà l’Esculapio igneo e permeato della virtù metamorfizzante dello Spirito.

In lei, in Coronis, in questa terra preziosa, cenere umilissima e ormai arrossata dalla calcinazione filosofica dimora il solfo fisso e perfetto, ma ancora immaturo nella sua struttura fisica. Per questo motivo ella porta la collana di corallo rosso, simbolo ambivalente del Sole Filosofico e della Pietra al Rosso. Mercurio, con la corazza blu attributo della sua caratteristica umida e volatile, impregna in perfetta liquazione la terra sottostante rappresentata dalla ninfa Coronis e lo spirito in esso contenuto inizia a operare una reale attrazione della massa. Le particelle ignee del solfo segreto cominciamo a muoversi, avvicinandosi e allontanandosi, agglutinandosi e rendendo il reticolo sempre più compatto.

Il vetriolo prezioso, vera calamita della Grande Opera, contribuisce nell’attrazione del minuscolo corpo refrattario e una reale tensione si sviluppa tra gli atomi costitutivi del Mercurio e quelli dello Zolfo, questa realtà singolare e quantomai affascinante è stata fissata dall’Urbini nell’arco e la faretra, il primo recante la corda tesa, simbolo della tensione dello spirito nei confronti della massa, e la seconda raffigurata chiusa e tinta in rosso a significare l’impaccamento e la concentrazione della virtù ignea in via di realizzazione. L’elevato carattere di refrattarietà della struttura del sale permette una risonanza assolutamente indispensabile che gli antichi conoscevano bene nella confezione dei loro archi, in quanto la resistenza alla flessione delle estremità (

κορώνη) è tanto più compromessa quanto più la forza di trazione impressa alle corde rischia di superare i limiti consentiti. Così come Ulisse scelse di fabbricare il proprio arco con corna di cervo (κέρας – κέϱοϚ), così la struttura del nostro sale spiritualizzato (rappresentato nel complesso dalla COLONNA che troneggia a destra dell’intera composizione e contro la quale la madre di Esculapio sembra appoggiata) deve dimostrarsi armonica e appropriata a contenere l’embrione metallico tanto atteso.Concluderemo affermando che non a caso l’arco e la faretra sono stati disposti in X. L’intenzione è tutt’altro che arbitraria e vuole ben evidenziare come lo spirito presiede a questa complessa metamorfosi, a questo lento agglutinarsi delle terre sulfuree (forse proprio dette le punte che i vocaboli

κέραϚ e κορυϕή esprimono così bene), ovvero del reale Leone rosso raffigurato spiritualizzato con le frange verdi, sulle spalle del Messaggero degli dei.

Note al Paragrafo 4

Dom J.A. Pernety, Dicyionnaire Mytho – hermétique dans on trouve les allégories fabuleuses des poëtes, les métamorphoses, les énigmes et les termes barbares des philosophes hermétiques expliqués, à Paris chez Dealadain l’aîmé, libraire rue St. Jacques, n° 240, 1787.

Fulcanelli, Les Demeures…; Les Mysteres…; op. cit.

5 – Il Satiro e il Fanciullo e la "confezione" dell’uovo filosofico

Presso il Museo del Vino, a Torgiano, è conservato un piatto decorato a tutto tondo uscito nel 1528 dalla bottega di M° Giorgio Andreoli. La scena che ci viene presentata è ricca di simbolismo filosofale con un chiaro riferimento al Vaso prezioso della Grande Opera nel suo duplice aspetto di ricettacolo e matrice propria della Pietra filosofale. Sì, perché nel caso della Via secca, lo stesso vaso naturale che si forma per l’azione trasformante dello spirito e del fuoco è altresì la materia vetrosa che farà da substrato alla resurrezione della gloriosa Fenice.

La scena, nei suoi colori crepuscolari bluastri e verdi, evocatori dell’indispensabile apporto dell’onda umida mercuriale, ci presenta al centro un Satiro e un fanciullo intenti a giocare su un piccolo isolotto erboso tutto circondato da un sentiero terroso indicatore dell’ormai conosciuta via del crogiolo, che impiega le materie allo stato secco nella dinamica evolutiva della perfetta liquazione. Come il lettore potrà ben osservare, alcuni particolari si dimostrano ricchi di stupende analogie, che vedono il Satiro appoggiato allo scuro legno di una quercia, la mano destra sulla spalla del fanciullo, mentre tiene con la mano sinistra un singolare vaso di rossa argilla, rivolto con il collo verso il manto erboso verde-dorato che pare ricordare l’oro verde ed immaturo che il Monaco di Erfurt Basilio Valentino non mancava di segnare nella sua antica grafia che ben si presta al curioso anagramma.

VITRYOL – L’OR Y VIT

Certamente! l’oro che vive proprio in virtù della caratteristica di questo sale sensibile e altamente refrattario evocata dai baffi che il fanciullo afferra con la mano destra mentre con la sinistra sostiene un grappolo d’uva, indicato non solo come attributo del dio Bacco ma altresì come la fonte dispensatrice del prezioso succo di cui presto daremo l’immensa portata alchemica. Il lettore avrà inoltre notato che sia il Satiro, sia il fanciullo sono rivestiti d’identico colore e cioè del bianco-argenteo indicatore di potenza acquisita.

Se qualcuno si divertisse ad obiettare circa l’azione del fanciullo nei confronti del Satiro e ci correggesse affermando che il piccolo non afferra il baffo ma dispone un acino d’uva sulla bocca del mitico personaggio, noi non contraddiremo, in quanto il senso dell’immagine in nulla resterebbe variato.

Ma vediamo ora cosa ci comunica Dom J.A. Pernety nel suo Dizionario, al riguardo di questo personaggio singolare dagli attributi caprini:

"Le Fable dit que c’état une espece d’hommes ayant deux petites cornes à la tête, et la forme de boues depuis la ceinture jusqu’aux pieds; q’ils accompagnaieut Bacchus avec ler Corybantes et les Bacchantes. Les Satyres ayant appris la mort d’Osiris que Typhon avait massacré inhumainement firent retentir les rivages du Foil de Leur hurlemens et de leurs plaintes. Aussi est ce le Dieu Pan Egyptien qui a donné lieu aux Satyres des Grecs". (1)

Ora il dio Baccco si pone inevitabilmente in analogia con il vino generatore del prezioso aiutante salino, il vero trucco della grande Opera che nel francese antico e moderno il suono secco TRUC; questo è l’omofono di trux (c.g.), mosto, feccia di vino, che nella sua forma τρυγόϚ gioca cabalisticamente τρύχω, consumare, esprimente l’azione propria di questo alkali igneo tutto speciale. È da non dimenticare, inoltre, che Bacco è spesso raffigurato mentre sorregge il calice , la testa coronata d’uva e foglie di vite; la sua nascita è simile a quella di Esculapio che abbiamo già visto avere una collocazione ben precisa. Non a caso il fanciullo qui raffigurato sostiene un grappolo d’uva dispensatrice del preziosissimo tartaro, e se anche vogliamo vederlo mentre passa un acino del prelibato frutto alla bocca del Satiro non sbaglieremmo nell’attribuire alla scena il significato che le conviene, ovvero la necessaria nutrizione ignea che permette al sale il dovuto accrescimento in massa e virtù.

Ancora il sapiente benedettino ci ricorda che Pan,

"Fil de Mercure et de la Nymphe Dryops, selon Homere, de Mercure et de Pènélope suivant Hèrodote, du Ciel et de la Terre, suivant d’autres, était un des plus grandes Dieux des Egyptiens, qui le regardaient comme le Pere de la Nature. Ils le rapresentaient sans la figure d’un bouc" (2)

Poi, completando nella sua eminentissima opera sulle "Fables", non manca d’affermare che

"Toutes le Nations se sont accordèes à regarder le Bouc comme le symbole de la fecondité. Il était celui de Pan, ou de le principe fécondant del la Nature; c’est-a-dire. Le feu inné, prindipe de vie et de génération. (…) c’est cette matiere esprit universel corporifié, principe de végétation, devient huil dans l’olive, vin dans le raisin, gomme, resine dans les arbres, etc." (3)

Del resto l’analogia con il fuoco innato appare ancora più sbalorditiva presso gli italici che fecero del Satiro Pan il loro Fauno – FAUNUM che, nel pieno rispetto delle regole della Lingua solare, sembra derivare da ϕάος, luce, la cui forma contratta ϕϖϚ indica la vibrazione luminosa ignea, la vita. Ancora, la madre di Pan Dryops, deriva verosimilmente da δρύϚ, δρυόϚ, quercia, quella stessa contro cui è appoggiato il nostro satiro barbuto. Dal canto suo δρυόϚ gioca cabalisticamente con δρόσοϚ, rugiada, acqua, ma anche sangue con una forte analogia nei confronti della metamorfosi del Leone verde in Leone rosso. Ora, la nostra Rugiada, carica della virtù vegetativa della vibrazione cosmica o fluido universale è un vero e proprio dono (δϖρον), al punto tale che fu definito dagli Adepti come Dono del Cielo. Se poi prendiamo δρυόϚ e trasponiamo ο in ρ, otteniamo δόϱυ (Ϛ è di regola eliminato) con il significato di tronco d’albero, lancia, nave; quest’ultima può essere in francese navire ma anche vaiseau con il duplice significato di vascello e vaso, ovvero, in Alchimia, contenuto e contenente. Lo stretto rapporto che intercorre tra il vascello e il vaso è proprio questo, che vede entrambi contenuti nella terra rossastra, molto simile esteriormente al comune sesquiossido di ferro, risultata dalla calcinazione filosofica del CAPUT. In queste ceneri, ben espresse dal vaso d’argilla tenuto dal Satiro sul manto erboso, è contenuta la materia salina e vetrosa che quasi sicuramente entrò nella composizione dei lustri di M° Giorgio, nonché la piccola remora ignea, unica in grado di mantenere in incubazione l’uovo opportunamente confezionato. L’origine di questi due preziosi elementi che presto si uniranno a formare un’unica sostanza sembra confermata dal fatto che nella lingua francese il vaso è altresì VASE il cui omofono indica la materia fangosa, salina, per noi rappresentante il risultato del riflusso delle onde del Mare dei Saggi.

Inoltre, se vogliamo interpretare il gesto del fanciullo come un’indicazione importante dei baffi del Fauno, allora all’unanimità con Fulcanelli siamo tentati a riferirci al gatto, presso gli egizi particolarmente venerato per la sua affinità con la vibrazione lunare. Questo animale, spesse volte disprezzato e amante dei luoghi tranquilli e dei focolari domestici, è geroglifico vivente del fuoco segreto e nei suoi baffi disposti a X esprime altresì il ricettacolo salino adatto a captare le preziosissime onde e accogliere in gestazione il minuscolo sole sulfureo. Del resto l’etimologia stessa non lascia dubbi, che vede il francese CHAT conservare nel suo omofono ellenico Χα il suono duro esprimente la luce manifestata, il raggio igneo dimorante nella cenere preziosa e profumata di fresca verzura, quella stessa che, dorata in più punti, esprime la potenza vitale e vegetativa nate dall’amicizia del fanciullo (la remora) e dal Satiro (il sale) di uguale natura spirituale (entrambi rivestiti dello stesso colore).

Terminiamo ricordando che il prezioso tartaro nato dalla fermentazione del succo nei tini di legno di quercia non deve essere spinto in purezza oltre i limiti prescritti dalla Tradizione, pena la perdita della preziosa calce necessaria affinché lo spirito formi il guscio di protezione. A questo proposito ricordiamo che già la sua cristallizzazione si differenzia notevolmente da quella conosciuta nella chimica moderna, proprio come intercorre notevole distanza tra i due tipi di fermentazione, la spagirica e l’alchimica.

Nel primo caso si tratta infatti di assemblare e ridurre le parti volatili e spirituali dei corpi in fissità moltiplicativa attraverso menstrui acidi o solventi universali di natura sostanziale estranea al fermento; nel secondo caso, al contrario il processo utilizza una generazione PER IGNEM, per mezzo del fuoco interno che attrae la parte fissa e la coagula in un corpo totalmente nuovo. Compreso questo punto capitale della pratica alchemica non sarà paradossale ammettere che l’accrescimento dei cristalli del nostro sale è sviluppato dal centro verso la periferia secondo un dinamismo guidato dall’apporto costante delle onde, le quali tessono una struttura potenzialmente idonea a impregnarsi successivamente di tutte le virtù del fuoco, un vero geode artificiale all’interno del quale scorreranno SUONI, COLORI e PROFUMI.

Note al Paragrafo 5

Dom J.A. Pernety, Didtionnaire…, op. cit.

Dom J.A. Pernety, op. cit.

Dom J.A. Pernety, Les Fables Egyptiennes et Greques devoilées et réduites an même principe, avec une explication des hiérogliphes, et de La Guerre de Troye, 2 tomes, à Paris, Quai des Augustins chèz Bauche, Librairie, à Sainte Genevieve et à Saint Jean dans le Desert, MDCCLVIII.

6 – Note Alchemiche sui Lustri d’Iride di M° Giorgio Andreoli

"Che l’Andreoli perfezionasse i lustri ad iride, e trovasse la maniera di degradarli e renderli trasparenti circa il 1518 può ammettersi, imperocché osservasi, per verità circa quell’epoca, un notabile miglioramento di quelle tinte; ma conviene restituirgli la gloria di averli pel primo introdotti, e poi perfezionati a quel grado cui altri non giunse mai. Tutti i suoi colori danno in oro lucidissimo: meravigliosi i cangiamenti che appariscono nel girarli al lume, nel mutar loro il riflesso. Il coloro cantaride è di sì magico effetto che non può descriversi, né comprendersi se non s’abbia sott’occhio". (1)

Questo afferma il Marchese Ranghiasci Brancaleoni in una sua lettera "al chiarissimo signore Marchese Giovanni Eoli" nell’ormai lontano 1857, ove si ricorda altresì un vivo contatto con Mastro Cencio, figlio dell’Andreoli, e il sapiente Cipriano Piccolpassi vasaio-alchimista di cui ci parla sapientemente il Fulcanelli in una delle sue due opere (2) e al seguito del quale E. Canseliet non manca nell’elogio.

Il lettore che avrà attentamente seguito il cammino del nostro studio sulle eventuali conoscenze alchemiche dell’Andreoli e che avrà ormai pregustato quanto il simbolo e l’allegoria racchiudano significati di una scienza plurimillenaria e tutt’altro che occulta, potrà ora penetrare il mistero più profondo dell’origine propria dei lustri ad iride di questo straordinario artista che si rivelò altresì un vero filosofo per mezzo del fuoco – PHILOSOPHUS PER IGNEM.

Senza togliere alcun merito agli studi dei più onesti scienziati e ricercatori che per più di un secolo si sono occupati della questione (ultimi fra tutti gli eccellenti professori R. Casadio, B. Fabbri, R. Maldera, M.C. Nannetti, D. Saragoni (3)), ci sentiamo ugualmente in dovere di andare un po’ più in là di un semplice discorso su ossidi metallici per entrare nel dominio di quella scienza anch’essa suscettibile di progresso ed esatta tanto quanto la chimica e la fisica – secondo quanto afferma lo stesso Fulcanelli – che è l’Alchimia.

Il nostro approccio seguirà una metodologia mista che partendo dall’analisi cabalistico-fonetica del termine LUSTRO sfocia nella più significativa realizzazione al forno.

Il lettore, ormai abituato alla Lingua Solare o Scienza Diplomatica degli Adepti non può mancare di vedere nel sostantivo Lustro l’equivalente latino che oltre a significare l’azione di perlustrare, rischiarare, visitare, offre un valido appoggio all’atto di PURIFICARE e forse da questo l’imperatore Servio Tullio (578 – 534 a.C.) istituì il Lustrum, sacrificio di espiazione e purificazione di tutto il popolo romano da compiersi ogni cinque anni alla fine del censo. Lo strano rituale, probabilmente di origine greca o mitriaca aveva luogo nel Campo di Marte e consisteva nell’immolare agli dei un porco, un ariete e un toro. Benché la portata alchemica contenuta nel luogo del sacrificio sia alquanto evidente, noi crediamo che la natura ermetica propria di questo prezioso smalto debba ricercarsi nella lingua greca, che tuttavia pare confermare tutta l’analogia con il rito propiziatorio.

In effetti, in accordo perfetto con la Lingua degli Uccelli, crediamo opportuno far derivare il Lustro ad Iride da λύσιϚ, scioglimento, liberazione, ma anche separazione, divisione, dissoluzione il cui rapporto con la pratica di laboratorio già annuncia la liquazione della materia-origine, della tanto decantata Fontana d’Acqua Viva, di cui N. Flamel ci parla ampiamente nel suo "Livre des Figures Hyerogliphiques" e di cui noi abbiamo già ampiamente dissertato nel paragrafo sul Bagno di Diana. In più λύσιϚ ha come radice λύσ che gioca foneticamente con λϊϚ, usato epicamente per λέων, leone, altresì omofono di λίϚ antica forma epica abbreviata per λιτή che unicamente associabile con πέτρη dona la liscia, pulita pietra, risultato illuminante della prima Opera ottenuto al termine della separazione, indice chiaro dell’avvenuta dissoluzione.

Quindi λύσιϚ è di suo ambivalente: da un lato indica un fenomeno, ovvero la dissoluzione della materia in seno alla propria acqua, dall’altro indica un risultato, ovvero la liberazione per separazione delle acque mercuriali, del Mare dei Filosofi.

Le eterogeneità raccolte in seno al caput contengono altresì λίς, il leone, ancora nascosto ma già pronto per ricevere attualmente tutta la potenza della Vibrazione universale. Dunque il duplice risultato, nascosto ed evidente, igneo e umido, sulfureo e mercuriale è già racchiuso nella chiara e armonica assonanza λϊϚ – λίϚ. Ora, la causa che innesca il fenomeno, o meglio la causa seconda di origine spirituale e materiale, è chiusa anch’essa in λιτή che è l’esatto equivalente di λιτόϚ, molto vicino all’attico λίτρον usato per νίτρον, nitro, che designa il sale dei filosofi agente indiscusso di ogni trasformazione alchemica, ricettacolo della vibrazione celeste, dispensatore del fuoco segreto dei saggi unico agente capace di aprire la materia nell’intermedio d’unione tra materia e forma sostanziale.

A questo punto, prendendo la parola NITRO e anteponendo per permutazione O ad R, nel pieno rispetto delle regole della Lingua Solare, otteniamo NITOR (lat. NITOR, NITORIS) che indica splendore, eleganza, omofono di NITOR, NITERIS indicante l’atto proprio di partorire. Quello stesso meccanismo, ampiamente analizzato nell’esegesi de "LA NASCITA D’ESCULAPIO" e su cui non torneremo più, sembra essere racchiuso, nelle sue ragioni più profonde, nel risultato di un esame particolare che vede in NITOR, NITORIS e NITOR, NITERIS lo svelamento dell’arcano ad un tempo cabalistico e pratico della prima Opera.

Se infatti prendiamo le parole e le disponiamo come nello schema:

NITOR NIT | OR

NITORIS dividendole secondo la radice NIT otteniamo NIT | ORIS

NITOR NIT | OR

NITERIS NIT | ERIS

Il risultato è evidente che presenta 4 volte la radice NIT, 2 volte OR, una volta ORIS e una volta ERIS. Sempre secondo le regole della Scienza Diplomatica, per le quali la radice da ambo le parti più volte ripetuta va conservata, dividiamo ORIS secondo OR per ottenere OR- I – S; e lo stesso valga per il corrispondente NIT che sarà diviso secondo le 3 lettere che lo costituiscono (essendo 3 i risultati precedenti), ovvero in N – I –T.

A questo punto il simbolismo letterale svolge la sua parte:

sappiamo, e la Tradizione non smette di confermarlo, che ogni tratto verticale è sempre geroglifico dello spirito e della vibrazione universale, questo anche in rapporto ai 3 ori ottenuti nel nostro gioco cabalistico. Essendo la I in numero pari ed esprimendo concordia ed equilibrio, essa può essere mezzo di congiunzione tra OR – OR e OR – ERIS permettendo di ottenere ORIOR, ORIERIS che nel latino corrispondente donano l’azione di sorgere, e quindi presentano la dinamica propria dell’Oro filosofico o Zolfo dei filosofi, vera Anima dei metalli, che sale alla superficie del bagno mercuriale. Rimane ancora una cosa: il risultato delle varie unificazioni ha lasciato ora una struttura di questo tipo:

NIT

NIT ORIOR, ORIERIS NTS; modificabile in: 3NIT(RO) ORIOR, ORIERIS en:te:es

NIT

Vero materiale crittografico che il sapiente Grasset d’Oret (4) leggerebbe sicuramente come:

troisNITRE se lève AÎNESSE

ovvero:

"La primogenitura origina (o sorge) per le tre aggiunte di Nitro"

Ora, questa primogenitura è l’Infante chimico, vero bottone minerale contenente il Fuoco segreto dei metalli, abilmente attratto dal Vetriolo filosofico, lo smalto verde iridescente nato al termine della triplice purificazione mercuriale e che sicuramente rientrava nella composizione dei Lustri ad Iride di M° Giorgio Andreoli. Questa materia vetrosa fusibile e refrattaria, già inattaccabile dagli acidi e dall’elevato peso specifico è il risultato indispensabile per la coagulazione dello zolfo filosofico e segreto al termine delle Aquile. Questa materia così preziosa racchiude già in sé ogni virtù cromatica e sonora, in quanto lo spirito ne permea la materia costitutiva che appare come pura energia coagulata, stabilizzata, cristallizzata e simile alla struttura amorfa dell’ossido di silicio. Non vi sarebbe dunque alcunché di strano se i sofisticati strumenti degli attuali laboratori d’analisi, non avessero rivelato alcuna traccia di questo prezioso ingrediente nei Lustri di M° Giorgio, esattamente come nella Sindone non sono in grado di rilevare l’origine dell’impronta del Salvatore. È che l’origine di entrambi è assolutamente trascendente e si situa al livello elevato dell’onda, nei meandri tutt’altro che oscuri della sostanza di cui il Glorioso St. Tommaso d’Aquino aveva una conoscenza oltre la pura teoria.

Del resto, un dato altrettanto interessante è che l’attico λίτρον, che designa il sale di pietra (sal-petrae o sale della pietra), diventa, sostituendo ρ in ν, λίτυον, lituo, ovvero un antico bastone ricurvo a mezzo del quale i sacerdote etrusco delimita lo spazio sacro, ma anche un tipo particolare di tromba simile alla Buccina.

Di quest’ultima non manca di parlare l’autore anonimo del "Discours d’Autheur incertain sur la Pierre des Philosophes, achevé en aoust 1590", documento preziosissimo conservato alla Biblioteca Nazionale di Parigi e che il lettore può facilmente reperire al n° 19957 dei manoscritti francesi. Si legge là, infatti:

"Je vis entrer un homme à la noise capette lequel avoit en sa main dextre une flamme de feu et en sa senestre une trompette de verre… et incontinent qu’il fut entré gette la flamme de feu à terre, et commença a sonner sa trompette haultement".

È certa, a questo punto, la necessità di far giocare verre con vert rivelando in questo modo la colorazione somma del dinamismo universale di cui Fulcanelli ci porta lungo tutte le sue opere. Questa vibrazione sottile, ormai corporificata nella matrice salina-vetrosa più adatta sembra proprio contenere in sé ogni virtù sonora, come già abbiamo affermato, e la manifesta non appena il fuoco esterno la eccita e non appare il bottone di ritorno contenuto ormai nell’uovo della cottura la permea della sua virtù ignea e trasformante.

La straordinaria iridescenza degli smalti, o meglio dei Lustri, di M° Giorgio Andreoli sembra proprio essere un preannuncio dello stesso fenomeno ocellato che si riscontra in seno alla massa vetrosa dell’uovo filosofico. Esso è sì fisicamente spiegabile, ma non nei termini dei fenomeni rifrattivi della luce; qui la luce è una realtà intrinseca, indipendente dal substrato materiale, ma al tempo stesso determinante. Non si tratterebbe neppure di un fenomeno di ordine fotochimico o di fluorescenza minerale, ma vera e propria radioluminescenza che la materia emette non appena è eccitata dalla benché minima particella di fuoco esteriore; è a questo livello infatti che nella prima parte della gamma musicale il nostro sale vetroso, costituente il guscio e contemporaneamente il liquido amniotico dell’embrione metallico, inizia ad emettere l’armonia luminosa, segno certo di concordia e equilibrio fra tutte le parti in presenza. La fissità per eccellenza è qui già determinata e pronta ad attuarsi pienamente nel corpo pneumatizzato della Pietra Filosofale, attraverso il Caleidoscopico susseguirsi di colori la cui causa si situa fin da principio in quel sale che convenientemente preparato non mancherà di manifestare tutta la sua virtù trasformante.

Concludendo, affermeremo ancora, a conferma del meraviglioso rapporto tra Arte di Musica e Lustri iridescenti, che il nostro Lituo è in latino Lituus, da cui è stato fatto il francese Lituus che conserva lo stesso significato e che porta in sé le consonanti LTS. Ora, le prime due, ovvero L e T, sono altresì contenute nel francese lut, luto e non sigillo il cui corrispondente sceau è di notevole portata alchemica ed è evidentemente collocato come prefigurazione e preannuncio del primo.

A questo riguardo E. Canseliet ci ricorda che:

"En rapport saisissant avec l’antique instrument du poète, l’alchimiste s’applique à que vibre, dans l’esprit, le lut hermétique qui est celui de la sagesse. Lutte et lut; nous entrons, avec ces deux homophones, dans le language des oiseaux qui devoile que l’un libère, tands che l’autre dot. L’adjetif lutos, dans la langue grecque, signifie aussi bien expliqué que soluble" (5)

Questa stessa solubilità è indicata dal simbolismo letterale della L che designa iconograficamente il Dissolvente universale, come la T – nella forma capitale, un TAU – è geroglifico del termine dell’Opera e la S geroglifico e segno del Solfo filosofico pronto ad evolvere verso la maturità e lo splendore della gloriosa Fenice, che M° Giorgio Andreoli non mancò di fissare a lustro nello stupendo piatto del 1519, oggi conservato a Berlino allo Staatlische Museum, e riportato tanto da Von Faleke che da Castelli nelle loro mirabili catalogazioni (6). Nel mezzo della stupenda decorazione grottesca, troneggia la Fenice risorgente dalle proprie ceneri calcinate dal fuoco di spirituale natura e, immediatamente sotto, il sigillo della Romanità, tra due pesci allegorici in circonvoluzione fino a formare una metaforica Lira, geroglifico del Vetriolo filosofico e della sua universale virtù dissolvente e armonizzante (ROMANITA’! anagrammato in ARMONIA T, ovvero la concordia e la pace del fine).

Con questo crediamo di concludere non temendo in nulla di aver fatto omaggio sgradito a M° Giorgio Andreoli inserendolo nell’ampio albero genealogico dei filosofi ermetici. Benché nella sua prestigiosa Arte siano ancora necessari accurati esami storici per verificare la certezza dell’appartenenza all’origine alchemica dei soggetti, a noi è sufficiente aver constatato che i meravigliosi Lustri ad Iride portavano in loro la presenza positiva del sale canonico degli alchimisti, unica e reale fonte delle caleidoscopiche iridescenze vetrose. Se Dio lo vorrà ritorneremo un giorno per un incontro con l’Andreoli alchimista che sarà là, ad attenderci, per svelarci il segreto del suo stupendo CANTARIDE, ovvero cromatico CANTO D’IRIDE (7).

Deo Gratias

Note al Paragrafo 6

Di Mastro Giorgio da Gubbio e di alcuni suoi lavori in maiolica. Lettera del Marchese Ranghiasci Brancaleoni, socio di varie illustri accademie italiane e straniere, in Pesaro, presso Annesio Nobili 1857. (Reprint Arnaldo Formi Editore).

Fulcanelli, Les Demeure Philosophales et le symbolisme hermetique dans ses rapports avec l’Art sacrée et l’ésoterisme du Grand Oeuvre, 2 voll., J.J. Pauvert ed., Paris 1979.

Fulcanelli, Le Mystère des Cathédrales et l’interpretation ésotérique des symboles hermètiques du Grand Oeuvre, J.J. Pauvert, Paris 1979.

(3) Oltre alle opere specifiche su la spettrometria RX per lo studio delle maioliche e

ricerche sui lustri in generale, questi autori hanno curato uno studio d’equipe intitolato "Caratteristiche chimiche degli impasti e dei rivestimenti della ceramica del XVI secolo", accuratamente trattato per l’opera, già citata a più riprese, di Carola Fiocco e Gabriella Gherardi, "Ceramiche dal Medioevo allo Storicismo", 2 voll., per iniziativa del Museo internazionale delle Ceramiche in Faenza, Litografie Artistiche Faentine, Faenza 1989.

(4) Ci teniamo a sottolineare al lettore, il nome di questo valente archeologo francese

del XIX secolo, la cui conoscenza della Lingua solare è ormai riconosciuta in modo certo.

Egli pubblicò articoli sempre ricchi di saggezza nella Revue Britannique, apparsa dal 1825 al 1901 e fondata da L.S. Saulnier con il propositi di far conoscere alla Francia gli sviluppi letterari e industriali dell’Inghilterra. È con gioia che comunichiamo al lettore lo sforzo dei Signori B. Allieu e A. Barthélemy, che nei 2 tomi intitolati Materiaux Cryptographiques, hanno raccolto parte di questo inestimabile tesoro.

E. Canseliet, "Au sujet du pète", in Revue Atlantis n° 273, maggio – agosto 1973, p. 360

P. Castelli, À Rebours 1988 – 1898. Giuseppe Mazzatinti e l’archivio di Mastro Giorgio, Pacini Editore, Pisa 1988.

È straordinario, e il lettore ci perdoni per questiìo ritorno alle nostre acrobazie linguistiche, come l’arcobaleno, ϊριϚ in greco e iris - iridis in latino, contenga in altre lingue sempre un riferimento identico e ricco di significato alchemico. Il francese arc-ên-ciel, in spagnolo arco iris, il tedesco Regenbogen e in ultimo l’inglese Rainbow contengono tutti quest’arco di profondo significato ermetico, che sembra ancora confermare lo stretto rapporto tra l’Arte di Musica e le colorazioni della Pietra. L’inglese Rainbow sembra essere assolutamente rivelatore, rimanendo nella particella bow del tutto significativo il duplice senso di arco per scagliare frecce e archetto di violino. Omofono di bow, prua di nave è stato usato per fare to bow verbo che, oltre a chinarsi, curvare, sottomettersi, è qualificativo dell’atto di suonare. Questo gioca cabalisticamente con bound che indica qualcosa di legato, unito, tenuto fortemente e con bowl, recipiente, forte ricettacolo.

Da: http://www.farneti.it/MGAlchimia.asp